REPERTORIO - PRODUZIONI

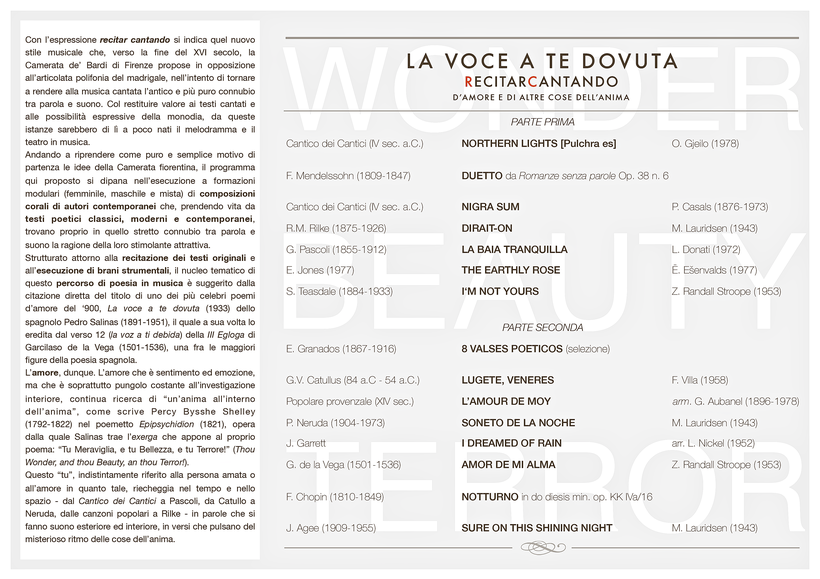

LA VOCE A TE DOVUTA

RECITARCANTANDO

D'AMORE E DI ALTRE COSE DELL'ANIMA

Con l’espressione recitar cantando si indica quel nuovo stile musicale che, verso la fine del XVI secolo, la Camerata de’ Bardi di Firenze propose in opposizione all'articolata polifonia del madrigale, nell'intento di tornare a rendere alla musica cantata l’antico e più puro connubio tra parola e suono. Col restituire valore ai testi cantati e alle possibilità espressive della monodia, da queste istanze sarebbero di lì a poco nati il melodramma e il teatro in musica.

Andando a riprendere come puro e semplice motivo di partenza le idee della Camerata fiorentina, il programma qui proposto si dipana nell'esecuzione a formazioni modulari (femminile, maschile e mista) di composizioni corali di autori contemporanei che, prendendo vita da testi poetici classici, moderni e contemporanei, trovano proprio in quello stretto connubio tra parola e suono la ragione della loro stimolante attrattiva.

Strutturato attorno alla recitazione dei testi originali e all'esecuzione di brani strumentali, il nucleo tematico di questo percorso di poesia in musica è suggerito dalla citazione diretta del titolo di uno dei più celebri poemi d’amore del ‘900, La voce a te dovuta (1933) dello spagnolo Pedro Salinas (1891-1951), il quale a sua volta lo eredita dal verso 12 (la voz a ti debida) della III Egloga di Garcilaso de la Vega (1501-1536), una fra le maggiori figure della poesia spagnola.

L’amore, dunque. L’amore che è sentimento ed emozione, ma che è soprattutto pungolo costante all’investigazione interiore, continua ricerca di “un’anima all’interno dell’anima”, come scrive Percy Bysshe Shelley (1792-1822) nel poemetto Epipsychidion (1821), opera dalla quale Salinas trae l’exerga che appone al proprio poema: “Tu Meraviglia, e tu Bellezza, e tu Terrore!” (Thou Wonder, and thou Beauty, an thou Terror!). Questo “tu”, indistintamente riferito alla persona amata o all’amore in quanto tale, riecheggia nel tempo e nello spazio - dal Cantico dei Cantici a Pascoli, da Catullo a Neruda, dalle canzoni popolari a Rilke - in parole che si fanno suono esteriore ed interiore, in versi che pulsano del misterioso ritmo delle cose dell’anima.

Quasi fosse un racconto della passione e morte di Cristo, questo concerto-meditazione per il Tempo di Quaresima si struttura in una successione di capitoli musicali, narrativi e teologici che conducono l’ascoltatore alla ricerca del volto di Gesù che si appressa alle soglie della propria morte.

Dimensione umana e dimensione divina si intrecciano e si sconvolgono nel momento della condanna, sulla via della croce, sul Calvario, nella constatazione che “Tutto è compiuto”, nel riconoscimento finale allo squarciarsi del velo del Tempio. Sullo sfondo emotivo, e al tempo stesso teologico, il tema della fede nella resurrezione.

La narrazione musicale è condotta attraverso temi e immagini tratti da inni, antifone e salmi dell’antico canto gregoriano, collocati in efficace contrasto con la reinterpretazione di quegli stessi motivi da parte di autori moderni e contemporanei.

Mirati brani strumentali, testi biblici, testi della tradizione letteraria religiosa, testi mistici e teologici fungono da amplificazione meditativa per un ascolto che pone il credente, e non solo, in un rapporto emozionale e austero con l’imprescindibile dato immanente e trascendente della morte in croce di Cristo.

A partire dalla riflessione sul significato della Preghiera alla Vergine del canto XXXIII del Paradiso di Dante Alighieri, il misurato alternarsi di brani vocali, brani strumentali e di testi poetici attorno alla figura di Maria danno forma a questo concerto/meditazione dove Maria viene cantata nel suo aspetto più umano e femminile, còlta nel suo estremo dolore ai piedi della croce, ed esaltata dalla tradizione di una fede che la innalza alla gloria dei cieli.

Il percorso musicale si caratterizza per la presenza di brani che spaziano dal canto gregoriano al Llibre Vermell de Monserrat (sec. XIV), dalla liturgia ortodossa alla polifonia classica e contemporanea.

Il parallelo percorso testuale e strumentale fa da controcanto a una esperienza di ascolto che, oltre alla dimensione estetica, esalta quella più propriamente mistica, in un approccio meditativo che pone in luce tratti originali e inattesi della figura di Maria.

LA SERA DELLE ROSE

LA MEMORIA DELL'AMORE

Oratorio per la Giornata della Memoria

Coro, voce recitante, pianoforte

La sera delle rose è il titolo liberamente tradotto di Erev Shel Shoshanim, una celebre canzone ebraica il cui testo è un inno d’amore alla donna amata che, sia nel significato del titolo stesso che nelle evocazioni bibliche, richiama poeticamente la Sulamith del Cantico dei cantici.

La dolcezza che si sprigiona dalla melodia è intensa espressione di un ricordo che, scolpito nella memoria, attraversa le stagioni di una intera vita. Come a dire che c’è solo una e una sola sera in cui le rose profumano come in quella sera. Come a dire che una sorta di memoria involontaria rievocherà inconsciamente sempre e solo quella profumata sera d’amore, imparagonabile a tutte le altre sere, a tutti gli altri amori.

Eppure, ascoltata oggi, la canzone di quella sera è divenuta nella cultura del popolo ebraico anche il mesto canto di una memoria collettiva che risuona come un’anti-dolcezza, che parla la lingua acre di una tragedia, che lascia inevitabilmente all’ascolto il retrogusto dell’amaro ricordo di tutte le vite sfiorite nei giardini avvelenati della Shoah.

A partire da questa evocazione, in questa sorta di gioco volontario e involontario dell’andare e del venire dei ricordi, la forma qui scelta dell’oratorio si propone di tratteggiare la memoria di ogni amore ucciso, di tutti gli amori sterminati nei campi della Shoah.

Far risuonare anche oggi, nel doveroso atto della memoria, quelle voci e quelle parole è gesto che vorrebbe elevare a un popolo intero una sorta di lauda laica, un dramma attonito, un composto dialogo tra le urla di quei martiri e il grido del dolore incessante che fa anche di tutti noi, indistintamente, un popolo che cammina nel buio del deserto dietro una colonna di fuoco.

L’INTELLIGENZA DELL’AMORE

Il giglio e la rosa - Un percorso tra le diverse emozioni dell'amore

Tiziano Vecellio (Amor sacro e Amor Profano)

In questa raffigurazione sonora dell’amore, melodie nuove e antiche, armonie sacre e profane si alternano a testi poetici e brani strumentali come in una composta danza. Fra sacre citazioni bibliche e più laiche voci contemporanee, “amor sacro” e “amor profano” si intrecciano a ritmo cadenzato entro l’andare e il tornare di immagini sonore che cercano di suscitare nell’inconscio di chi ascolta una più consapevole intelligenza dell’amore. Di un amore che è sentimento sempre e mai compreso, ma anche di un amore che è strumento di più attenta cognizione delle cose e del mondo.

Emblemi di questo percorso musicale e poetico, il giglio e la rosa sono arcaici simboli di un impulso vitale che, trasformandosi nello spazio e nel tempo delle culture di popoli e civiltà, conferisce forma e senso a quella comune vicissitudine sospesa che chiamiamo vita.

Il suono delle melodie e delle armonie, il senso delle parole e delle poesie, appaiono in tal modo all’ascolto come ciò che resta di ciascuna di quelle vite che, fra passato e presente, l’amore hanno vissuto e cercato di comprendere. Una sorta di eredità a noi affidata, quasi il doveroso compito di un più responsabile discernimento del nostro stesso esistere.

PUER NATUS

ERO CRAS

Elevazione in musica in tempo d'Avvento

Coro, Pianoforte/organo, voce recitante

Centro tematico di questo concerto-meditazione per il Tempo dell’Avvento è il motivo dell’attesa, come si può evincere dall’espressione latina Ero cras (domani sarò qui), utilizzata sin dal sesto secolo come acrostico inverso delle lettere iniziali dei sette appellativi biblici con cui viene invocato Gesù Cristo al primo verso di ciascuna delle sette antifone intonate nelle ferie maggiori dell’Avvento (dal 17 al 23 dicembre).

Il tema dell’attesa, teologicamente connesso a quello della rivelazione finale, si dispiega in un percorso musicale che si caratterizza per la presenza di brani che spaziano dal canto gregoriano alla liturgia ortodossa, dalla polifonia classica e contemporanea ai brani della tradizione popolare natalizia.

Il percorso testuale e strumentale fa da complemento meditativo a una esperienza che, oltre alla dimensione dell’ascolto, introduce con rinnovato stupore al grande mistero del Dio che si fa uomo.

Organico: Coro - Pianoforte/organo -Voce recitante

Durata: 75’

Giotto (Natività di Gesù - Cappella degli Scrovegni)